[FL管は]CASIO ELECTRONIC CALCULATOR S-1(電卓)を手に入れた![ロマン]

キーを押すこと自体が楽しい。

というわけで今回ひょんなことからこちら、「CASIO ELECTRONIC CALCULATOR S-1」というものを入手。一見ただ大きいだけの昔あったような電卓なのですが、この電卓の最大の特徴は数字の表示方法にあります。

最近使われている電卓(もっと前からですが)に搭載されているのは、モノクロの液晶ディスプレイが搭載されており、これにより低消費電力、小型化を実現しています。

しかし、このS-1という電卓にはFL管という真空管の一種を使用し表示しているというもの。

|

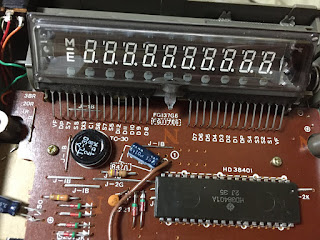

| 内部をあけたもの。ガラスに包まれた表示器、 抵抗など今の表面実装とは違いみなDIPタイプで実装されています。 |

|

| 驚くべきはそのデータ線の数。CPUと同じと思いきや、データバスが12本。 いったいどういう処理になっているのだろうか。 |

|

| 文字を表示すると中で放電されてその電子が当たったところが光る。 いまのLEDや液晶とは違う、どこか不思議な色を放つ。 |

|

| Z80などと違い、これの中にROMやRAMがすでに搭載されていて、 これ一つで電卓の要素を満たしている。 いまのPICマイコンに近いのかもしれない。 |

コメント

コメントを投稿