[メーカー修理なんて]MacのPowerBookノートパソコン+@のバッテリーをかち割ってみた[ありません]

今では当たり前のノートパソコン。どこでもさっと開いてワードやエクセルを開いたり、3Dオブジェクトの編集をしたり、プログラミングをしたり・・・よくよく考えてみるとすごいことなのですが、この自由を可能にしているのは「バッテリー」があってこそ。しかしこのバッテリーには寿命があり、何回か充電を繰り返すうちにその使用可能時間は短くなり、やがて常に電源をつないでいないと使えない状態になります。まあそれがノートパソコンの寿命といえば寿命なのですが、大体のバッテリーが本体の寿命の前にダメになってしまいます。メーカーが保証期間内なら無料で、修理を受け付けているならば新しいノートパソコンを一台買えるぐらいの値段を出せば大体解決しますが、それを過ぎたらもはやどうにもならない、なんてものもたくさんあるわけです。

そんなノートパソコンたちが私の家にはたくさんいらっしゃいまして、特にApple製品はそのサービス期間がぶっちぎりで短いのでどうにもならなくなりやすいという特徴があります(笑)

そこで、(がっつり自己責任ですが)そんなバッテリーの中身を交換し、また再び「ポータブル」なマックにしてやろうというのが今回の企画。ネット上でもいわゆるWindows系のノートパソコンならバッテリーの殻割りと呼ばれる方法で交換していらっしゃる方も多く、その割り方もある程度明確?になっているのですが、残念ながらオールドなpowerBook時代のマック製品に関する情報は非常に少なく、唯一G3のシェル型と呼ばれるノートパソコンの殻割動画がYoutubeに上がっている程度。また、Repairと検索かけてもただバッテリーパックを丸ごと取り外すだけ。なめてるのか。

というわけでないなら自分でやるしかない。それがジャンカー道。ひとまず中身がどうなってるのかを割って確かめてみようと思います。

■PowerBook1400の場合

いまのノートパソコンは薄いプラスチックの殻に覆われている長いタイプのバッテリーパックがほとんどですし、今のMacBookは角型バッテリーと呼ばれるタイプのものです。しかし、このころのノートパソコンはかったい殻に覆われているうえ、中のバッテリーに関する情報もほぼありません。(自己調べ。)なので、どうやって割ったものかとしばらく思案。なにせ固いんです。カッターの刃も通りません。というかそんな割方はなるべくしたくない・・・

そんなときこのバッテリー特有の大きな電極版に気が付きまして。

「これ内部にまで回り込んでるんじゃないか?」と。つまり、金具のところにうまいことマイナスドライバーを差し込めば、内側から糊をはがしつつ殻が割れると思いついたわけです。

そしてさっそく金具に差し込んでみると・・・

バリバリっと見事に割れました。成功です。しかも案外あっさり。しかし中には見たこともないような異様に長いバッテリーが四本!?この正体は・・・

今は亡きSanyoのバッテリーでした。型番は8hr-4/3auというもの。詳細を調べてみるとどうやらこの長い筒の中にこの型のバッテリーが二本セットになって入っているようです。ちなみにこれと同じ型のバッテリーはマルツにて売っているようなので、取り寄せれば何とかなりそうです。

■PowerBookG4 titaniumの場合

お次は大本命「PowerBookG4 titanium」!その素材感と使っている部品の良さ、デザインの良さから愛好家も多いこの機種ですが、残念ながら電池はすでに寿命を迎えています。しかも側のパーツがパーツだけに、中華性の互換バッテリーは正直つかいたくありません。そこで、このバッテリーも先ほどのように電極部分からバッテリー殻割りに挑んでみた結果・・・

こちらも見事殻割りに成功!!中はSony製のバッテリー18650が使われていました。それも8本も。そのためもう中はぱっつぱつ。先ほどのPowerBookとは別物のような詰め込み具合です。おそらく交換の際にもちょっとしたはんだの盛りすぎで入らなくなってしまうこと請け合いです。これは難易度高そうだ・・・しかしできなくはないことが判明したので大収穫です。へたに横から小型グラインダーや彫刻刀やらで切り込みを入れたら、そのまま中の配線をぶった切ってしまいそうなぐらいですから・・・

■dynabook Satellite J11の場合

わたくしの愛用しているポンコツWindowsマシンのDynabookなのですが、このバッテリーもすでにお釈迦。実は10年近く前から分解に挑んでいまして(長すぎ)全く割れなかった物なんです。今では互換バッテリーがアマゾンで普通に売っているので、正直意味はないのですが物は試しと殻割り殻割り。

えー、なんとコネクタ部分が非常にもろく力を入れた瞬間に砕け散りました。合掌。

意外と中はキツキツというか、バッテリーに合わせてこのケース自体が設計されていたようで、非常にコンパクトな仕上がりになっております。なんというか、ここら辺が日本製らしい作りですよね。

というわけで、今回は殻割までをお送りしました。というのも、肝心の中身のバッテリーが非常に高価だったり、入手困難だったりしてまだ交換できる状況ではないためです。それと、こういったバッテリーを専門に扱っているセル交換をしてくれる会社もあるそうなので、確実性と安全を取るならそちらをお勧めします。きれいに仕事もしてくれるそうですし。ただ、ジャンカーとしてはここも自力で修理してみたいというもの。交換できるバッテリーが手に入りましたら、また後日交換レポートでもまとめてみようと思います。

次の記事:

ファミリーベーシックでゲームプログラミング

前の記事:

Macintosh Plusを起動せよ その9 「フロッピードライブのギア交換」

そんなノートパソコンたちが私の家にはたくさんいらっしゃいまして、特にApple製品はそのサービス期間がぶっちぎりで短いのでどうにもならなくなりやすいという特徴があります(笑)

そこで、(がっつり自己責任ですが)そんなバッテリーの中身を交換し、また再び「ポータブル」なマックにしてやろうというのが今回の企画。ネット上でもいわゆるWindows系のノートパソコンならバッテリーの殻割りと呼ばれる方法で交換していらっしゃる方も多く、その割り方もある程度明確?になっているのですが、残念ながらオールドなpowerBook時代のマック製品に関する情報は非常に少なく、唯一G3のシェル型と呼ばれるノートパソコンの殻割動画がYoutubeに上がっている程度。また、Repairと検索かけてもただバッテリーパックを丸ごと取り外すだけ。なめてるのか。

というわけでないなら自分でやるしかない。それがジャンカー道。ひとまず中身がどうなってるのかを割って確かめてみようと思います。

■PowerBook1400の場合

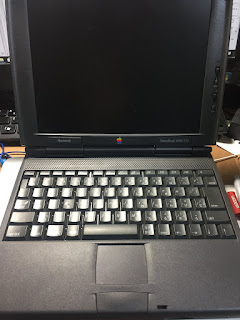

|

| 意外とコンパクトでカラー画面のPowerBook1400。拾ったときにはすでに電池はお釈迦に。 |

いまのノートパソコンは薄いプラスチックの殻に覆われている長いタイプのバッテリーパックがほとんどですし、今のMacBookは角型バッテリーと呼ばれるタイプのものです。しかし、このころのノートパソコンはかったい殻に覆われているうえ、中のバッテリーに関する情報もほぼありません。(自己調べ。)なので、どうやって割ったものかとしばらく思案。なにせ固いんです。カッターの刃も通りません。というかそんな割方はなるべくしたくない・・・

|

| とにかく硬くて重いバッテリー。手前の隙間にマイナスドライバーを突っ込んでみたものの、うんともすんとならず。いったいどこから開けたらいいんだ・・・ |

そんなときこのバッテリー特有の大きな電極版に気が付きまして。

「これ内部にまで回り込んでるんじゃないか?」と。つまり、金具のところにうまいことマイナスドライバーを差し込めば、内側から糊をはがしつつ殻が割れると思いついたわけです。

|

| 中に電気が残っていると感電の恐れもあります。やる方は自己責任で。 |

そしてさっそく金具に差し込んでみると・・・

|

| 手前をぐるりとのりをはがす感じでマイナスドライバーを一周。 |

バリバリっと見事に割れました。成功です。しかも案外あっさり。しかし中には見たこともないような異様に長いバッテリーが四本!?この正体は・・・

|

| ひっくり返すとそこにはラベルといくつかの電子部品が。 |

今は亡きSanyoのバッテリーでした。型番は8hr-4/3auというもの。詳細を調べてみるとどうやらこの長い筒の中にこの型のバッテリーが二本セットになって入っているようです。ちなみにこれと同じ型のバッテリーはマルツにて売っているようなので、取り寄せれば何とかなりそうです。

■PowerBookG4 titaniumの場合

|

| マジで割れないバッテリーの筆頭。情報も皆無。なんでや!! |

お次は大本命「PowerBookG4 titanium」!その素材感と使っている部品の良さ、デザインの良さから愛好家も多いこの機種ですが、残念ながら電池はすでに寿命を迎えています。しかも側のパーツがパーツだけに、中華性の互換バッテリーは正直つかいたくありません。そこで、このバッテリーも先ほどのように電極部分からバッテリー殻割りに挑んでみた結果・・・

|

| 見よ、この余裕のないカッツカツの中身を!! |

こちらも見事殻割りに成功!!中はSony製のバッテリー18650が使われていました。それも8本も。そのためもう中はぱっつぱつ。先ほどのPowerBookとは別物のような詰め込み具合です。おそらく交換の際にもちょっとしたはんだの盛りすぎで入らなくなってしまうこと請け合いです。これは難易度高そうだ・・・しかしできなくはないことが判明したので大収穫です。へたに横から小型グラインダーや彫刻刀やらで切り込みを入れたら、そのまま中の配線をぶった切ってしまいそうなぐらいですから・・・

■dynabook Satellite J11の場合

|

| 何年も前に買ったジャンクのバッテリー。もちろん充電できません。 |

わたくしの愛用しているポンコツWindowsマシンのDynabookなのですが、このバッテリーもすでにお釈迦。実は10年近く前から分解に挑んでいまして(長すぎ)全く割れなかった物なんです。今では互換バッテリーがアマゾンで普通に売っているので、正直意味はないのですが物は試しと殻割り殻割り。

|

| US17670GRという電池が6本はいっていました。なんか汚い。 |

えー、なんとコネクタ部分が非常にもろく力を入れた瞬間に砕け散りました。合掌。

意外と中はキツキツというか、バッテリーに合わせてこのケース自体が設計されていたようで、非常にコンパクトな仕上がりになっております。なんというか、ここら辺が日本製らしい作りですよね。

というわけで、今回は殻割までをお送りしました。というのも、肝心の中身のバッテリーが非常に高価だったり、入手困難だったりしてまだ交換できる状況ではないためです。それと、こういったバッテリーを専門に扱っているセル交換をしてくれる会社もあるそうなので、確実性と安全を取るならそちらをお勧めします。きれいに仕事もしてくれるそうですし。ただ、ジャンカーとしてはここも自力で修理してみたいというもの。交換できるバッテリーが手に入りましたら、また後日交換レポートでもまとめてみようと思います。

次の記事:

ファミリーベーシックでゲームプログラミング

前の記事:

Macintosh Plusを起動せよ その9 「フロッピードライブのギア交換」

コメント

コメントを投稿