[高級言語は]Macintosh PlusでC言語プログラミング![やはり偉大]

|

| ドゥルルルルルルルルルル・・・ |

|

| デデン! |

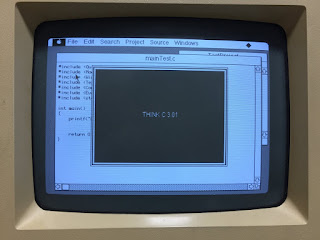

Macintosh Think C!!

というわけで、今回はMacintosh用のC言語プログラミングソフト、「Think C」のご紹介です。まえに記事でBasicプログラミングソフトについて話したところ

それを読まれた方が「当時はC言語でMacintoshのソフトウェアは開発した」ということで、ならばぜひC言語でソフト開発をしたいなと考えていたところ頂いたHDDの中にそれが入っていました。なんで気が付かなかったんだろう・・・。[ソフトがないなら]Macintosh Plusでプログラミング![自分で作る]

68k Macintoshでプログラミングをするために、今回MSBASICでのプログラミングに挑むことに。ChipmunkBasicについても少し紹介。

■|実際に触ってみた

|

| 怒涛のInclude。しかも独自ヘッダーなので知らないとグラフィックがまともに使えない。 |

C言語はすべて書いてから後程コンパイルし実行するという形なので、編集の際キー入力のタイムラグなどはほぼ発生しません。その代わり、今のように予測変換といった贅沢な(笑)機能はもちろんありませんので、男らしく全打ち&関数暗記が必須となります。勉強になるわぁ(白目)

また、ほかのCファイルと連携したりライブラリを使うときにはプロジェクトにあらかじめADDコマンドを用いて(上の選択ボタンからプルダウンするだけなのですが)追加する必要があります。しかし、一度追加したライブラリなどは次から選択肢から自動的に外れるようになっているので、そこまで苦労しません。

ただ、ライブラリの管理などが結構特殊なのか変なファイルを入れると一気にエラーが続出します。ヘッダーファイルもどうやって入れればいいのかいまいちわからず、正直困惑気味。

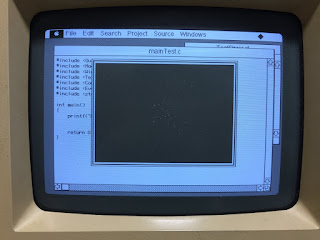

そして実行してみると・・・

こんな感じ。実行結果はコンソールウィンドウにしたからぬるっと表示されます。ただ、入力町コマンドを入れてないので実行が終わったらすべてのウインドウを閉じて(それまで編集していたCファイルも保存して閉じられてしまう。)プロジェクト編集画面に戻ります。せめてCファイルウインドウは開いておいてくれたら助かるものを、すべて閉じたうえで入力モードをご丁寧に日本語モードに戻してくれるのでコンパイルするたびにイラっときます(´・ω・`;)

|

| ここに入れるやり方がわかるまで1日かかりました。 |

■|コンパイルして実行してみる

ちなみにソフトはHDDの中から見つけたのでテキストはもちろん持っていません。なので、ネットでC言語入門のサイトなどを調べてコードを打ち込んでみました。

|

| 長文を前提にした画面のため文字も小さめ。きちんとカーソルキーも使えるので編集は楽。 |

そして実行してみると・・・

|

| コンソール画面。この前にコンパイル画面が入り、コードに間違いがないかチェックしてくれる。 |

■|実際使ってみた感触は

当時のコンピューターなのでコンパイルに時間がかかって編集つらいんじゃないかなぁって思っていたのですが、正直な感想速度的には今のプログラミングツールとさほど変わらないくらいの速度です。びっくり。(ちなみにMC68000は実行速度が8MHZで1MIPSの実行速度らしいです。)

また、変数命令なども今とさほど変わらず考え方も一緒のようで、グラフィックに入る前あたりまではネットの情報を頼りにプログラミングも可能そうです。

逆に言えばグラフィックに関する命令などは当時の文献を手に入れなければならないので、できれば日本語の文献がほしいですが正直どこにあるのか皆目見当がつきません。ネットにある情報も、ほとんどネット自体が普及してからの情報ばかりなのでこのころのとなるとほんと手探りになるんですね。

しかし非常に強力(?)な開発環境を手に入れられたので、ソフトウェア開発も夢ではなくなってきました!

Basicも並行してやっていきますので、両方のいいところや悪いところをまとめられたら面白そうですね。

コメント

コメントを投稿